家の傾きの瑕疵担保責任はどこから?不適合責任と保証について解説

「家は一生に一度の買い物」と言われるように、それだけで人生における大きなイベントのひとつです。

決意して購入した家に、ある日傾きがみられたら、どうすればいいのでしょうか?

泣き寝入りするしかない? そんなことはありません。

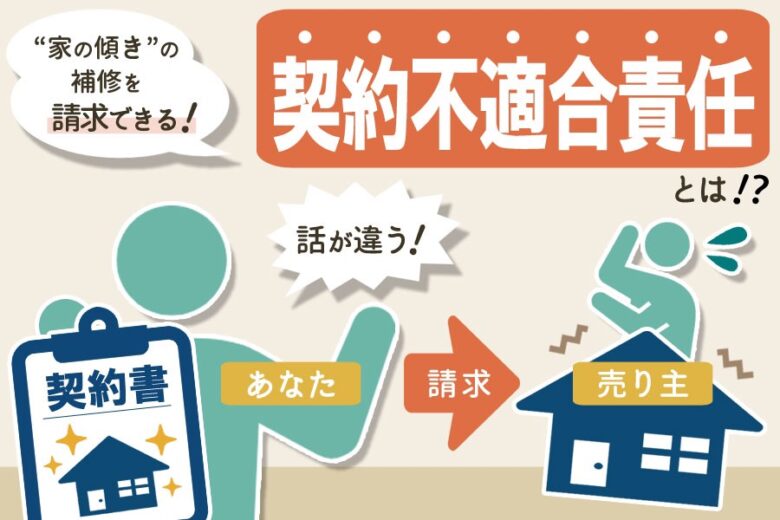

家を購入した後に家の傾きをはじめとした欠陥を発見した場合は、「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」を追及し、売り主に対してさまざまな請求ができます。

今回は、どのくらいの傾きから請求が可能なのか、どのように保証されるのかを詳しく解説していきます。

目次

購入した家は新築?中古?

まず、購入した家は新築なのか、それとも中古なのか。

これは大きなポイントです。

もし新築の住宅であれば「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において、完成後の引き渡しから10年の間は家の傾きに対する保証がなされているからです。

後述する「家の傾きにおける不適合」の基準に該当する場合は、補修を売主の負担で行ってもらえる可能性が高いと言えるでしょう。

「じゃあ、中古の住宅だとそういった保証はないから泣き寝入りしかないの?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

中古の住宅であっても民法で定められた「契約不適合責任」に該当すれば、補修や損害賠償を請求できます。

住宅における「契約不適合責任」とは?

買主は家の傾きやシロアリ被害など、購入する前は知らなかった欠陥に気づいた場合、家の売り主に対して補修や損害賠償を請求できる権利があります。

これが「契約不適合責任」です。

契約不適合とは「引き渡しされた品物(この場合は中古住宅)が、品質または数量に関して契約の内容に適合しない」ことを指します。

以前は「瑕疵担保責任」という名称でしたが、民法が2020年4月に改正され、名称が「契約不適合責任」に変わりました。

「瑕疵(かし)」は「隠れた欠陥」という意味で、ぱっと見ただけではわからない「家の傾き」や「基礎の不具合」などが対象でした。

しかし「不適合」という単語になったことで、その欠陥が隠れたものかそうでないかにかかわらず、売買契約の内容に適合しているかどうかが基準になり、内容はより買い主に寄り添うものになったと言えるでしょう。

家の傾きの場合、どのくらいからが「不適合」とされる?

不適合(瑕疵)として認められるもののひとつが「家の傾き」です。

しかし、ほんのわずかな傾きも「不適合」としてしまうと、ほとんどの住宅が不適合になってしまうため、一定の基準が設けられています。

具体的には、新築の住宅の場合「3/1,000以内」、中古住宅の場合「6/1,000以内」は傾いていても許容範囲であり、家の傾きという不具合(不適合)ではないと判断されます。

この1,000とはミリメートル、つまり1メートルのことで、1メートルにつき3ミリまたは6ミリ以内の傾きであればOK、ということです。

逆に言えば、上記よりも大きな傾きがある場合、「契約不適合(瑕疵)」というかたちで補修や損害賠償を請求できます。

【参考記事】 家の傾きの許容範囲は何度?調べ方から修理費用まで総まとめ

家の傾きを調べる際は専門業者に依頼するのがおすすめ

もし「家が傾いているかも」と思ったら、きちんとした調査業者に依頼することをおすすめします。

今はスマートフォンアプリを利用することで専門業者に依頼をしなくてもある程度の計測は可能ですが、やはりプロの計測技術とは雲泥の差があります。

加えて調査を第三者に行ってもらうことで、その結果にも説得力がでるため、売り主に対して責任を追及しやすくなるはずです。

「契約不適合責任」が認められた場合、買い主側ができることは?

家の傾きが認められた場合、売り主に対して以下の4つの請求ができます。

- 追完請求

- 代金減額請求

- 損害賠償請求

- 契約解除請求

契約不適合責任における追完請求権とは?

「追完請求」とは、簡単に言えば補修をしてほしいと要求することです。

家が許容範囲を超えて傾いているのであれば、追完請求権とは「補修工事によって傾きを直してもらう権利」のことを指します。

注文者(買い主)が大きな不利を背負うことがなければ、注文者が指定した方法でなくとも構いません。

厳密に言えば、追完請求権者(買い主)は家の傾き修正工事の工法を指定できない、ということです。

そのため、数年後に再度沈下するおそれのある工法を選択されないように注意する必要があるでしょう。

もし購入した中古住宅が傾いていた場合、売り主からの提案を待つだけでは不十分です。

自分でも家の傾き修正工事の見積もりを取り、工事内容を比較検討することを忘れてはいけません。

契約不適合責任における代金減額請求権とは?

「代金減額請求」とは、その不備(今回の場合は家の傾き)を理由に、購入金額を安くしてほしいと要求することです。

ただし代金減額請求を行うには、

- 買り主が売り主に対して相当の期間を定めて補修をお願いしたものの、全くそれがなされない場合

- 売り主側が補修を明確に拒絶した場合

といった一定の要件があります。

契約不適合責任における損害賠償請求権とは?

「損害賠償請求」は、不適合によりなんらかの損害を受けた場合に金銭による保証を請求することです。

引き渡された中古住宅で生活することができずホテルの宿泊費がかかってしまう、といった場合が一例です。

損害賠償請求は売り主に帰責事由(責められるべき落ち度や過失のこと)がある場合に限られます。

たとえば、傾きがあるのは知っていたのに買い主に言わずに売却した場合であれば、売り主に帰責事由があると判断されるでしょう。

契約不適合責任における契約解除請求権とは?

「契約解除請求」は補修が行われない場合、もしくは拒絶された場合に、契約そのものを取り消してほしいと要求することです。

契約解除が成立した場合、家は返品します。

損害賠償と違い、売り主に帰責事由(責められるべき落ち度や過失のこと)がない場合でも契約解除請求ができます。

上記の代金減額請求と同様に、

- 買り主が売り主に対して相当の期間を定めて補修をお願いしたものの、全くそれがなされない場合

- 売り主側が補修を明確に拒絶した場合

- 契約の目的が達成できない場合

という要件があります。

ただ、「一般常識に照らして軽微な不適合では契約解除できない」ため、注意が必要です。

改正前の「瑕疵担保責任」と比べて、2020年4月に改正された「契約不適合責任」では追完請求と代金減額請求が追加され、買い主保護の意味合いが強くなりました。

「契約不適合責任」の存続期間は?

民法改正前である「瑕疵担保責任」では、「買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に損害賠償や契約の解除(権利行使)を行わなければならない」とされていました。

しかし、改正されて「契約不適合責任」となった現在では、「買主が不適合の事実を知ってから1年以内に売主に対して通知」をするだけでよくなり、買主側にとって非常に有利になったと言えます。

契約によっては期間が短くなっていることもあるので注意!

ここまで「契約不適合責任」について説明してきましたが、非常に重要なポイントがあります。

それは、買い主と売り主の間で合意があれば「契約不適合責任」を免除することも可能ということです。

免除だけでなく、契約不適合責任の通知が可能な期間を「1年ではなく3か月にする」というように短くも、逆に「1年ではなく2年にする」というように長くもできます。

また、「知った時から1年」ではなく「家の引き渡しから1年」のように、「起算点(どこから契約不適合責任の有効期間にするか)」の変更も任意で行えます。

期間の短縮・延長・免除まで買い主と売り主の間でいろいろと変更がきく部分なので、買い主側としてはしっかりと契約書をチェックしなければなりません。

特に中古住宅を購入する場合、この期間が短くなっていないか、あるいは免除になっていないかといった、「契約不適合責任」が適用される期間については厳重なチェックが必要です。

中古住宅を購入した後に家の傾きに気づいた場合の具体的な対処法はこちらの記事にて詳しく解説しています。

【参考記事】 傾いている中古住宅を購入してしまった場合の対処法(契約後の対応策)

免除が無効になる条件もあるので、あわせて知っておこう

契約不適合責任を免除する特約は原則として有効です。

とはいえ、契約書上では免除としていても、以下の要件に該当すると無効になりますから、トラブルの際はこれらに該当していないかもあわせてチェックしましょう。

- 売り主が契約不適合を知っていながらそれを買い主に告げなかった場合(民法572条)

- 宅地建物取引業者が売り主の場合(宅地建物取引業法40条)

- 事業者と個人の取引の場合(消費者契約法8条)

- 新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律95条)

売り主が契約不適合を知っていながらそれを買い主に告げなかった場合など、信義誠実に反している(相手の信頼を裏切っている)場合は無効になります。

また、これらの法律は個人の保護を優先しているため、売り主(事業者)が買い主に不利な特約をつけている場合も無効となる可能性が高まります。

家の傾きも程度によって補修や賠償を請求できる!契約書は要チェック

新築住宅であっても中古住宅であっても、許容範囲を超えた家の傾きがあるならば売主に対して「契約不適合責任」として補修や損害賠償の請求ができます。

購入して時間がそんなにたっていないのであれば、請求できる可能性は非常に高いと言えるでしょう。

しかし中古住宅の場合、契約内容によっては「契約不適合責任」を通知できる期間が短くなっている、もしくは免除されている可能性もあります。

契約前にしっかりと契約書をチェックし、いつまで請求が可能かをしっかりと把握しておくことが重要です。

よくあるご質問

- 購入した中古住宅が傾いていた場合、売り主にどのような請求ができますか?

- 引き渡された住宅が売買契約の内容に適合していない場合、「契約不適合責任」として売り主に対して、追完・代金減額・損害賠償・契約解除を請求できます。

- どのくらい家が傾いていたら「不適合」と判断されますか?

- 中古住宅の場合6/1,000(1メートルにつき6ミリ)を超えている傾きであれば「契約不適合」として補修や損害賠償を請求できます。傾きの調査は第三者の専門業者に依頼しましょう。